WordPressサイトで障害が発生した際、多くの技術担当者は原因特定に時間を費やしがちです。特に「どこで何が起きたのか」を突き止めるには、エラーログの活用が不可欠です。本記事では、デバッグモードの有効化からログファイル取得、典型的なエラーメッセージの読み解き方、効率的な解析ワークフローまでを解説。高度なトラブル対応力を身に付け、業務効率化と信頼性向上を実現しましょう。

デバッグモード設定とログ出力環境の構築

wp-config.phpでの基本設定

まずはWordPress本体の設定ファイルであるwp-config.phpに以下を追加し、デバッグモードとエラーログ出力を有効化します。

define( 'WP_DEBUG', true ); // デバッグモードを有効化

define( 'WP_DEBUG_LOG', true ); // エラーを/wp-content/debug.logに記録

define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false ); // 画面表示は抑制してログのみ出力

この設定により、PHPエラーや警告、Deprecated通知などがすべてwp-content/debug.logに出力されるようになります。WP_DEBUG_DISPLAYをfalseにするのは、本番環境でユーザーにエラー文が露出しないようにするためです。編集は/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */より上で行いましょう。また、マルチサイトの場合はネットワーク管理者ページでデバッグを有効化できる場合もあるため、環境に応じて併用してください。

php.ini/サーバー設定でのログ出力

続いて、サーバー側のPHP設定(php.iniまたはuser.ini、ホスティングのコントロールパネル)でログ出力レベルを細かく調整します。主な設定項目は以下の通りです。

error_reporting = E_ALL ; すべてのエラー、警告をキャッチ

log_errors = On ; エラーログ出力をオン

error_log = /var/log/php_errors.log ; サーバー側のログ出力先

display_errors = Off ; 画面出力はオフ

log_errorsを有効にすると、WordPressのdebug.logとは別にサーバー一般のPHPエラーログにも同じ内容が記録されます。共有ホスティングではパス指定ができないこともあるので、管理画面の「PHP設定編集」から確認しましょう。なお、FPMモードやFastCGI環境ではphp-fpm.confやプール設定でログパスが変わるため、ドキュメントルート外への書き込み権限も合わせて確認が必要です。

動作確認の手順(テスト用エラー発生例)

設定後は必ず意図的にエラーを発生させ、ログ出力の確認を行います。例えば、テーマのfunctions.php冒頭に以下を一行追加してみましょう:

<?php

echo $undefined_variable; // Notice: Undefined variable

その上でブラウザでサイトにアクセスし、wp-content/debug.logまたはサーバーログに以下のようなエントリが記録されていれば成功です:

2026/01/29 PHP Notice: Undefined variable: undefined_variable in /path/to/functions.php on line X

同様に、意図的にFatalエラーを発生させるには関数呼び出しをコメントアウトしてみるなどして、PHP Fatal errorが記録されるかをチェックします。ログが生成されない場合は、ファイルやディレクトリのパーミッション(wp-contentが書き込み可能か)を確認し、WP_DEBUGの設定位置やキャッシュプラグインの不要なキャッシュ削除も忘れずに行いましょう。

ログファイルの場所と取得方法

標準的な出力先パス(wp-content/debug.logなど)

WordPress本体のWP_DEBUG_LOGを有効化すると、デフォルトで以下のパスにログファイルが生成されます。

/(サイトルート)/wp-content/debug.log

- メリット:WordPressの管理画面権限さえあれば、プラグインから参照や削除ができる

- 注意点:

wp-content配下に常駐するため、不要になったら手動で削除しないと肥大化しやすい - パーミッション:ログ書き込みには通常

wp-contentフォルダの775または777が必要だが、セキュリティ観点からは775+所有者をWebサーバー(例:www-data)に設定することが望ましい

ホスティングサービス別のパス例(Kinsta, ConoHa, XSERVERなど)

- Kinsta(MyKinsta)

サイトの「ツール」→「ログ」→「PHP Error Log」で閲覧可能。SFTP接続では/logs/php-error.logとして取得できる。 - ConoHa WING

コントロールパネルの「サイト管理」→「サーバー設定」→「ログ出力設定」。指定した「エラーログディレクトリ」にerror.logが出力される。 - XSERVER

サーバーパネルの「ログ管理」→「アクセスログ/エラーログ」からダウンロード。ドメインごとにディレクトリが分かれており、ドメイン名/error_logというファイル名で保存。 - さくらのレンタルサーバ

FTPでlogs/access.logとlogs/error.logが参照可能。ログの保持期間が最大30日間に設定されているため、こまめな取得がおすすめ。

上記以外のサービスでも、基本的に「サーバーパネル」→「ログ管理」「PHP設定編集」「ファイルマネージャー」などのメニューからログ出力先を確認できます。ログ設定変更後は一度テストアクセスを行い、新規のエントリが記録されるかを必ずチェックしてください。

FTP/SFTP/cPanelでのダウンロード手順

- FTP/SFTPクライアントで接続

ホスト名、ユーザー名、パスワード、ポート(通常21または22)を入力し、サーバーに接続。 - ログファイル所在ディレクトリへ移動

wp-content配下、またはサーバーパネルで示されたlogsフォルダに移動。 - ファイルを選択してダウンロード

debug.logやerror.logを右クリック→「ダウンロード」を実行。大容量ファイルの場合は、`.log`→`.txt`にリネームしてから圧縮(ZIP化)すると転送時間を短縮可能。 - cPanelファイルマネージャー利用時

cPanelにログイン→「ファイルマネージャー」→公開(public_html)領域へ移動→wp-content/debug.logを右クリック→「圧縮」→ZIPを作成→ZIPファイルをダウンロード。

万が一、FTPでログファイルが見当たらない場合は、パーミッション不足(読み取り権限が付与されていない)か、ログ出力パスが別設定になっている可能性があります。その際はホスティングのサポートに問い合わせるか、SSHで以下コマンドを実行して出力パスをgrep検索すると確実です。

grep -R "error_log" /etc/php*

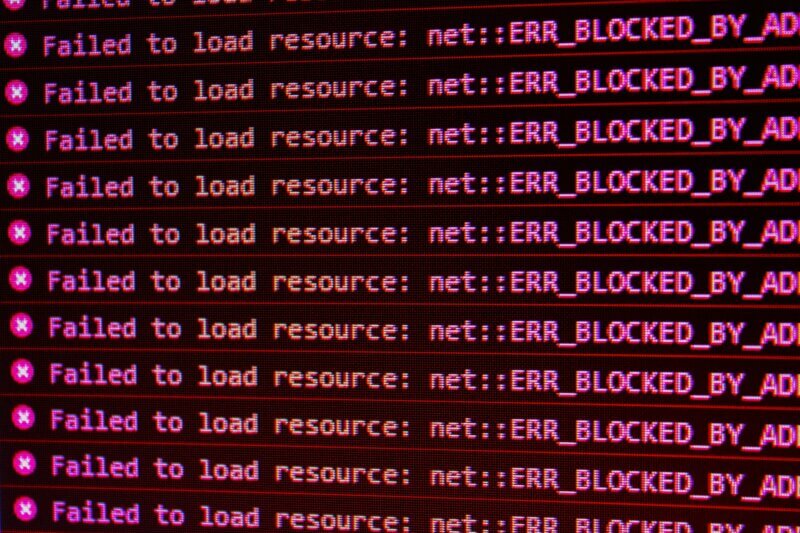

エラーメッセージの読み解き方とパターン別対処

よくあるPHP Fatal/Warningの文言パターン

Fatalエラーはスクリプト実行が即座に停止するため、最優先で対応すべき重大事項です。一方でWarningは機能停止こそ起こさないものの、放置するとトラブルの芽となります。

- Fatal error: Uncaught Error

意味:未定義関数呼び出しや型の不一致などでスクリプトを実行できない致命的エラー

対処の結論:エラーメッセージ内の関数名・ファイルパスを手掛かりにコードを修正 - Warning: require_once() [function.require]: failed to open stream

意味:指定ファイルが見つからず、インクルードに失敗

対処の結論:パス指定を見直すか、ファイルの存在/パーミッションを確認 - Notice: Undefined index/variable

意味:配列キーや変数が未定義で参照された軽微なエラー

対処の結論:isset()チェックやデフォルト値の設定で回避 - Deprecated: Function wp_get_http() is deprecated

意味:古い関数が将来的に削除予定であり、互換性警告

対処の結論:マニュアルの推奨関数に置き換える

エラーメッセージには「in /path/to/file.php on line 123」のようにファイルパスと行番号が添えられているため、その箇所を中心に調査するのが合理的です。

プラグイン/テーマ特定のフロー

多数のプラグインを導入している場合、どこが起点でエラーが発生しているかを絞り込むのは難易度が高くなります。以下のフローで、問題のモジュールを迅速に特定できます。

- ログの該当行を確認

エラーに書かれたファイルパスを見て、「wp-content/plugins/」内か「wp-content/themes/」内かを判断。 - 問題のプラグイン/テーマを一時的に無効化

管理画面でプラグインを一つずつ停止するか、FTPでプラグインフォルダ名をリネーム。テーマ側問題の疑いがある場合は、デフォルトテーマ(Twenty Twentyなど)に切り替え。 - 再度エラーを再現し、ログを確認

エラーが消えれば、最後に停止または切り替えたプラグイン/テーマが原因。 - 該当モジュールのコードレビュー

エラー箇所周辺の関数呼び出しやクラス定義を精査。バージョン非対応やAPI変更の影響をチェック。

このフローを手順化してメモ化しておくと、次回以降の障害対応時間を大幅に短縮できます。

具体エラー例と対処レシピ

例1: 「Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted」

結論:メモリ不足エラー

理由:大量のデータ処理や無限ループが原因でメモリが枯渇

具体対処:

wp-config.phpに以下を追記して一時的にメモリリミットを増加:define('WP_MEMORY_LIMIT', '512M');- プラグイン/テーマを見直し、不要な処理やループを最適化

- 長期運用では

ini_set('memory_limit','512M');ではなく、サーバー側のphp.iniで恒久的に設定

例2: 「PHP Warning: Use of undefined constant」

結論:定数未定義エラー

理由:文字列をクオートせずに定数として誤記

具体対処:

- エラーログで対象行を特定

- コードを

echo MY_CONSTANT;から

echo 'MY_CONSTANT';に修正

- 同様の記述がないか全体検索(IDEの

Ctrl+Shift+Fなど)

例3: 「Fatal error: Allowed memory size exhausted by opcache」

結論:Opcacheメモリ不足

理由:プリコンパイル済みキャッシュの上限超過

具体対処:

- サーバーの

php.iniで以下を調整:opcache.memory_consumption=256 opcache.max_accelerated_files=20000 - 再起動後に

phpinfo()で反映状況を確認 - 本番環境では必要最小限のプラグインに絞り、キャッシュの整理を定期実行

コマンドラインで効率的にログを解析する方法

リアルタイム監視:tail -f

tail -f /path/to/wp-content/debug.log結論:常に最新エントリを監視しながら、動作確認できる

理由:ブラウザ操作をしつつ、ログに出力されるエラーをリアルタイムで追える

具体例:プラグインを有効化→即座にエラーが発生した瞬間を確認。長時間かかるバッチ処理の進行状況を監視

注意点:Ctrl+Cで停止、サーバー負荷が高い場合は間隔付き監視(tail -s 5 -f)も検討

特定キーワード抽出:grep/egrep

grep -R "Fatal error" /path/to/wp-content/debug.log

egrep -i "(warning|notice)" /var/log/php_errors.log

結論:必要なエラー種別だけを絞り込める

理由:Fatal/Warning/Noticeなど、優先度別にログを分類して閲覧時間を短縮

具体例:grep -R "memory exhausted" ~/logsでメモリ関連エラーを一括収集。正規表現を駆使し、大文字小文字無視や複数キーワード同時検索

注意点:巨大ファイルではgrep単体が遅いため、zgrepやgrep --line-buffered利用も

ログローテーションと圧縮管理

/path/to/debug.log {

daily

rotate 7

compress

missingok

notifempty

copytruncate

}

結論:ログ肥大化を防ぎ、過去ログをアーカイブできる

理由:運用開始から長期間でログファイルが数GBに達すると扱いづらくなるため

注意点:copytruncateはまれにログロストが発生する可能性があるため、業務影響の小さい時間帯で実行

高度なツール利用例

- Multitail:複数ログ同時監視、色分け表示

multitail /path/to/debug.log /var/log/php_errors.log - lnav:インタラクティブにログをブラウズ

lnav /path/to/debug.log検索、フィルタ、タイムスタンプソートなどがGUIライクに操作可能

注意点:サーバーにインストールされていない場合もあるため、管理者権限が必要

ログ分析から原因特定→対処までのワークフロー

- ステップ1:エラー再現とログ取得

操作手順を再現し、ログを出力。tail -fで最新エントリをキャプチャ。 - ステップ2:優先度評価

Fatal→即対応、Warning→中期対応、Notice→任意対応と優先度を付ける。時系列で複数エラーが連鎖している場合は、最初に発生したエラーに注目。 - ステップ3:対象コード/モジュール特定

ログのファイルパスを手掛かりに、プラグイン or テーマ or WordPressコアかを切り分け。管理画面 or FTPで一時的にモジュール無効化。 - ステップ4:修正と検証

コード修正(クオート漏れ、関数呼び出しミス、定数定義不足など)。キャッシュ・OPcacheクリア後に再度ログを確認。 - ステップ5:再発防止策の実装

必要に応じてバージョン固定や互換性チェックの自動化。CI環境での自動テスト導入(PHPUnit+WP-CLIなど)。

この5ステップをドキュメント化し、障害発生時にテンプレート化しておくと、緊急時にも安心して対応可能です。

本番環境でのログ管理とセキュリティ注意点

デバッグモードの自動無効化スクリプト例

# デプロイ後フック(例:post-deploy.sh)

wp config set WP_DEBUG false --raw

wp config set WP_DEBUG_LOG false --raw

wp config set WP_DEBUG_DISPLAY false --raw

結論:ヒューマンエラー防止

理由:手動オフ忘れによる情報漏えいリスクを回避

注意点:Git管理下のwp-config.phpを直接編集しない運用を徹底

ログファイルの権限設定/肥大化対策

- パーミッション:

chmod 640 debug.log+所有者をWebサーバー、グループを運用担当に設定 - 隔離配置:

wp-content直下に置かず、logs/ディレクトリに集約し.htaccessで外部アクセスを禁止# logs/.htaccess Order allow,deny Deny from all - 肥大化対策:前節の

logrotateで定期ローテーション+古いログの自動削除設定 - 監査ログ:必要に応じて

auditdやOSSECでファイル変更を記録し、不正アクセス検知も導入

未来展望:AIと外部ツールを活用したログ解析

Sentry/Loggly連携

結論:リアルタイムアラート+ダッシュボードでエラー傾向を可視化

理由:手動監視の手間を削減し、発生率やエラー頻度をグラフ化

具体例:SentryでWP_SENTRY_DSNを設定→PHPエラーを自動送信。LogglyでSyslog経由の一元管理

AIによる自動エラー要約・修正提案

結論:ChatGPT等の言語モデルがログ解析レポートを生成

理由:初心者でもログ内容を理解しやすく、対応策のヒントを取得

具体例:「このFatal errorの原因は○○関数の引数不足です」といった要約文および対処例を自動生成。定期実行スクリプトでログを整形し、SlackやTeamsへ通知。

標準化動向と対策

PSR-3(PHPログ標準仕様)の採用でログ形式やレベルが統一。JSONログ出力+Elasticsearch/Kibanaで全文検索・可視化。結論:標準準拠にすることで、ツール連携とメンテナンス性が向上。

まとめ

本記事では、デバッグモード設定→ログ取得→解析→対処→運用管理→AI活用の一連フローを網羅的に解説しました。エラーログは“宝の山”です。適切な設定とワークフローを習得すれば、障害対応のスピードと精度が飛躍的に向上します。自社環境に本記事のベストプラクティスを取り入れ、トラブル対応力を次のレベルへ引き上げましょう。